28 de Abril, Jornada de Vocaciones Nativas

SEÑAL DE ESPERANZA

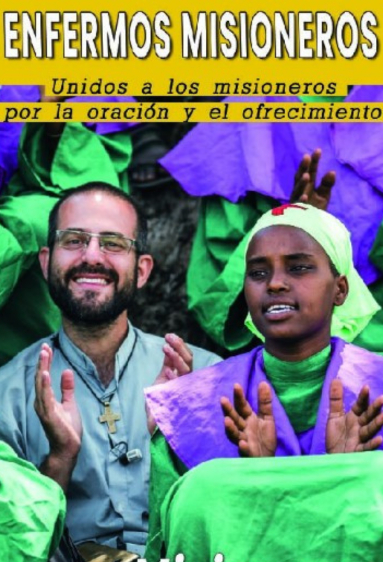

Un Iglesia viva que mira al Sur. Los paises considerados territorios de misión se han convertido desde hace años en la tierra más fértil para las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. De ahí que la Jornada de las Vocaciones Nativas de este año presente a estos jóvenes que dan un paso al frente como "señal de esperanza"; un florecimiento que aporta frescura y novedad al anuncio del mensaje del Evangelio, y que requiere un cuidado y una formación en la materia teológica y pastoral que no hay que descuidar.

Por José Beltrán

dar.

Frutos visibles

La invitación lanzada a las jóvenes Iglesias para que, en sus países, tomen el relevo a la entrega infatigable que durante los últimos siglos han realizado los misioneros procedentes de las Iglesias de vieja tradición, ya comienza a dar frutos visibles. Es el caso de René Leigue Cesari, el primer indígena del oriente boliviano que es ordenado obispo, en este caso, como prelado auxiliar de Santa Cruz de la Sierra. Es el mayor de diez hermanos de una familia humilde de la región de Warnes. Tras diez años de formación en los seminarios del Espíritu Santo y de San Lorenzo, fue ordenado sacerdote en 1999 por el cardenal Julio Terrazas, quien ha confiado también en él para su nuevo ministerio. “Les pido que por ser obispo no me miren de otro modo; espero que siempre me consideren su amigo y que sean parte del trabajo que voy a realizar”, comentaba con humildad, consciente de la necesidad de que su nombramiento no sea una anécdota dentro del camino recorrido por la Iglesia boliviana: “El trabajo es bastante, la mies es mucha, los obreros pocos. Que sea Él quien nos ilumine y quien nos dé la palabra oportuna para que podamos hacer ver a otros hermanos y hermanas qué bonito es seguir al Señor”.

Lo cierto es que las nuevas generaciones de sacerdotes, religiosos y religiosas nacidos en países identificados tradicionalmente con la misión ad gentes se están convirtiendo en la nueva primavera de la Iglesia frente, por ejemplo, a una Europa secularizada, donde las vocaciones parecen estancadas. Una tierra donde la semilla germina, como ilustra el cartel de la Jornada de este año, frente a un campo que parece algo seco. Es precisamente la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol la que se preocupa de responder a las múltiples, y a menudo serias, necesidades que han de afrontar las vocaciones nativas surgidas en países que sufren graves carencias, a las que estos jóvenes que quieren ser sacerdotes, religiosos y religiosas no son ajenos. Por ello, esta Obra Pontificia trata de proporcionar a seminaristas, novicios y novicias una ayuda espiritual y económica que les permita poder formarse en sus comunidades de origen. Basta con una aportación de 350 euros para sufragar un curso académico de un futuro sacerdote y con poco más de 2.000 para completar los gastos de los seis años de formación. En total, según el informe más reciente de la Secretaría General de San Pedro Apóstol en Roma, en el último año se ha podido becar a un total de 80.297 jóvenes.

En la mayoría de los casos, el dinero repartido se destina a la formación de seminaristas, novicios y novicias de las comunidades locales, lo que se conoce como subsidios ordinarios. Véanse los cerca de 57.000 euros que el seminario mayor San Pedro Claver, de la diócesis de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), ha recibido para financiar los estudios de 80 seminaristas. En otros casos, los subsidios extraordinarios, se trata de una inversión que busca precisamente construir o sostener centros formativos en estas comunidades locales que son fermento vocacional, como ocurre por ejemplo con el préstamo sin intereses de unos 32.000 euros al seminario menor Saint Aloysius Kitiwun de Camerún, que busca poner en marcha un cultivo agrícola para la autofinanciación de este centro educativo.

Oportunidad única

No resulta extraño que sea una nación como la R. D. del Congo la mayor beneficiaria de este gesto de cooperación. Precisamente, el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, visitó el pasado verano el país y, en unas palabras dirigidas a los seminaristas y a sus formadores en Kinshasa, les recordó que “el seminario es como un granero al que se debe prestar la máxima atención, porque de este depende el sustento de la familia, que es la Iglesia”. Así, a los aspirantes al sacerdocio les insistió en la necesidad de vivir este tiempo de preparación con “un gran sentido de compromiso y responsabilidad”, como una oportunidad “única y valiosa para adquirir conocimientos intelectuales y para el crecimiento humano y espiritual”. Unos días más tarde también se dirigió a los formadores de los jóvenes desde Bangui, en la República Centroafricana, donde les instó a intensificar la formación espiritual, para que los jóvenes que tienen encomendados “adquieran un profundo espíritu misionero, de las virtudes humanas y el sentido de la Iglesia”, de modo que sean conscientes de que “convertirse en sacerdote significa ser mandado a misión, lo que consiste principalmente en dar testimonio de su fe y de su caridad”. Un especial hincapié hizo el cardenal Filoni en la necesidad de trabajar con ellos la “madurez emocional” y mostrarles con claridad las dificultades que surgen en torno a su vocación, para que sean conscientes de la naturaleza indivisible del celibato, la castidad y la gracia del sacerdocio, que “requiere una entrega total de sí: cuerpo, corazón, voluntad y toda capacidad de amar a Dios”.

“Mi experiencia me invita a trabajar cada vez más el sentido comunitario en aquellas jóvenes que deciden apostar por una vida consagrada misionera, en descubrir el sentido de la comunidad para Jesús, como una necesidad de vivir unidos, independientemente de nuestro origen o punto de partida”, reflexiona Isabel Gómez, formadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. “Las vocaciones nacidas en territorio de misión aportan a la Iglesia su frescura, su deseo incansable de servir al Señor y a su pueblo. Me sorprende especialmente cómo son capaces de superar las dificultades que se les presentan para responder a la llamada. Y no me refiero al aspecto económico, sino a las barreras físicas, a esos kilómetros y kilómetros que se ven obligadas a recorrer para alimentar su fe”, comenta esta misionera, que ahora mismo camina con cinco jóvenes camerunesas, una peruana y una argentina. “Las jóvenes de África están siendo un ejemplo para mí en su sentido de relacionarse con lo sagrado. Quizá nosotros, en la sociedad secularizada en la que nos movemos, hemos dejado a un lado el poner en valor, por ejemplo, el hecho de descalzarnos ante la tierra que consideramos sagrada. Se trata de una imagen visual, que refleja esa pasión con la que viven su fe”, explica Isabel, quien precisamente reconoce que “hemos de entrar más en la profundidad de sus ritos, de aquellos valores culturales que les han acercado a la fe cristiana, para trabajar desde ahí, algo que sin duda nos permitirá ir a lo esencial, a lo que es el centro de su vocación”.

El desafío de la interculturalidad

Con relación a las lagunas que presentan estas nuevas generaciones, Atilano Rodríguez, hace hincapié en la necesidad de fomentar el estudio de la Teología: “La parte experiencial la tienen muy trabajada, y de hecho nosotros tenemos el compromiso social con un comedor como parte de la dinámica cotidiana. Por eso mi prioridad es el estudio; tienen que apretar los codos. Si ahora no fundamentan su fe de manera sólida, más adelante les pasará factura. O dicho de una manera más coloquial, no hay que darles leche condensada, sino alimento consistente, como ya planteaba san Pablo”. Y añade otro aspecto que podrían tener en común con los demás jóvenes de su generación y que tiene que ver con nuestro mundo global de comunicaciones en tiempo real. “Las redes sociales han hecho que el contacto con sus familias y sus parroquias en sus países sea permanente. Eso dificulta que tanto la mente como el corazón estén plenamente volcados con el lugar en el que están destinados, algo que no pasaba con nuestra generación. La experiencia me dice que hay que zambullirse en la cultura a la que somos enviados para poder evangelizar desde el conocimiento de primera mano de las preocupaciones de la gente y de la realidad del país. Recuerdo mis nueve años como misionero en Brasil y cómo me decían que parecía más brasileño que ellos, por el modo en que me identifiqué con su forma de vida”, señala.

Publicado:http://www.omp.es/OMP/publicaciones/revistamisioneros/2013misioneros/abril13/iglesiaafondo.htm